| �@�g�����W�X�^�͉��҂��I | ||

| �g�����W�X�^�͉������Ă���̂ł��傤�B |

||

| �@�g�����W�X�^�̓_�C�I�[�h�Ɠ��������̂̒��Ԃł��B�܂��g�����W�X�^�ɂ����낢��Ǝ�ނ����蓮����قȂ�܂��B�L�b�g�̒��ł́u�K���v�ƌ����قǎg�p����Ă��܂��B��{�͎O�{���̑����������Ő̂̎O�Ɋǁi�^��ǁj�̎�����p�[�c�ł��B ���̕��i�̓L�b�g�ɂ��܂܂�Ă���\���������̂ʼn������Ă��邩���ׂČ��܂��傤�B |

||

| �g�����W�X�^�ɂ͂�������̎�ނƋɐ�������܂��̂ŃL�b�g�ł͐��������V�b�J���ǂݑg�ݗ��ĂĂ��������B | ||

| �g�����W�X�^ | �@�g�����W�X�^�͉����낤�H |

�@�g�����W�X�^�͉�H���ł͎���Ŏ��ۂ́A���������������Ă���̂ł��傤���H

�g�����W�X�^�͒ʏ�R�{���Ńx�[�X�i�a�j�A�R���N�^�i�b�j�A�G�~�b�^�i�d�j�����̑��̖��̂ł��B�x�[�X�ɔ����d���i�d���j��������ƃR���N�^�A�G�~�b�^�ɑ�������ēd���Ƃ��ďo�͂����̂��W���I�g�����ł��B�ꌹ�́u�����������������i�g�����X�~�b�g�j�v�ƁA�u�����������������i���W�X�^�j�v�����킹�āu�g�����W�X�^�v�ƌĂ�A�a��Ɓu�M����`�����R��v�Ƃ����Ӗ��ł��傤���B�p��Łutransistor�i�g�����W�X�^�j�v�Ə����A�L���Ƃ��ē��������Ƃ�u�s���v��u�p�v�ȂǂƏ����܂��B�����ăg�����W�X�^�͂Q��ނ́u�m�o�m�v�Ɓu�o�m�o�v�ɕ�����܂��^�Ԃ����܂��Ă��āu�Q�r�`�������v�A�u�Q�r�a�������v�́u�o�m�o�v�̒��ԂŁu�Q�r�b�������v�A�u�Q�r�c�������v�́u�m�o�m�v�̒��ԂőS���Ŏl��ނ���܂��B

�@���܂ł͒�R�A�R���f���T�A�C���_�N�^�i�R�C���j�Ȃǂ̕��i���w�т܂������A���̕��i�͑�����p������܂���B�������A�g�����W�X�^�i�^��ǂ��j�`���b�g���������܂葝����p�������H�̒��ł͎��I���݂ł��B���̂��ߑO�҂́i��R�A�R���f���T�A�C���_�N�^�j�W�̕��i�����i�Ƃ����A��҂̑�����p���������g�����W�X�^�i�^��ǁj�Ȃǂ͔\�����i�ƌĂ�Ă��邻���ł��B

�@�g�����W�X�^�ɂ͑�܂��Ɂu�a�i�s�v�Ɓu�e�d�s�v�̂Q��ނɕ�����܂����ʏ�u�a�i�s�v���g�����W�X�^�ƌĂт܂��A�܂��g�����W�X�^�̒��ɂ��Q��ނɕʂ�u�o�m�o�v�Ɓu�m�o�m�v�i�_�C�I�[�h�͂o�m�ł���ˁj������܂��B������̑��ɂ����낢��Ȏ�ނ�����܂��̂ł��̕ӂ̈Ⴂ�ȂǂׂĂ݂܂��傤�B

���@�g�����W�X�^�͑����ŗ͎����I�I�@��

�@�g�����W�X�^�͏������M����傫�ȐM���ɕϊ����鑝���ƌ�������������܂��B�Q�r�b�^�C�v�ł̓x�[�X�Q�G�~�b�^�Ԃɔ����d������͂���ƃR���N�^-�G�~�b�^�Ԃɑ������ꂽ�d�����o�͂����܂��ɏ����ȐM���ő傫�ȕ��������Ƃ��o����͎����ł��B

���@�����Ƃ́H

�@�`���b�g������b�ɂȂ�܂����g�����W�X�^�̎d���͑����ł��������͉�������̂ł��傤���A�m�o�m�^�Ō��Ă݂܂��傤�B

�E�x�[�X�ɗ����d�����x�[�X�d���Ƃ����u�h���v�Ƃ��A�R���N�^�ɗ����d�����R���N�^�d���Ƃ����u�h���n�Ƃ��A�G�~�b�^�ɗ����d�����G�~�b�^�d���Ƃ����u�h���v�Ǝ����܂��B�܂��g�����W�X�^�̑�������x���������������Łu�������v�ƕ\���������Ƃ����܂��B

�@��L�̏����ł���g�����W�X�^�ɂh����������Ƃh���Ɂu�h���@���@�������v���̓d��������܂��B���̂��Ƃ��瑝�����i�������j�̏搔���ɑ�����ƌ������Ƃ������Ƃ����܂��B����͂������ĊȒP�ł����e�d���̐ݒ�i��R�ȂǂŐv����j���`���b�g��������m��܂���ˁB

���E�E�E���������Q�O�O�̃g�����W�X�^������܂����A�����ɂP���`�̃x�[�X�d���𗬂��ƂQ�O�O���`�̃R���N�^�[�d��������܂��B

�@�@�@�@�@�@�i����������������̂Ŏ��ۂ͂����菬�����Ȃ�ł��傤�B�j

| �g�����W�X�^�̎�� | �@�g�����W�X�^�Ɏ�ނ͂ǂ�Ȃ̂���̂��ȁH |

�@�g�����W�X�^�̋L���͂��ꂼ��Ⴂ�܂��̂Ŋe���ڂ̏ꏊ�Ő������܂��B�g�����W�X�^�ɂ��ẮA�������b�����܂����̂ŁA�����ł͎�ނɂ��Ċw�т܂��傤�B�g�����W�X�^�͂܂��Q��ނ̕�����A���ꂪ�u�a�i�s�v�Ɓu�e�d�s�v�ła�i�s�̓g�����W�X�^�̂��Ƃł��B���̃g�����W�X�^���u�o�m�o�v�Ɓu�m�o�m�v�̂Q��ނɕ�����܂��B���̑��ɕς���Ƃ��ăT�C���X�^������܂��B

�@�L�b�g�ł̓g�����W�X�^�͂悭�g���Ǝv���܂��̂ŊȒP�Ȑ��������Ă����܂��傤�B�W���I�ȕ��Ƃ��Ă͍��̃v���X�`�b�N���Ŕ��~�`�ŕ���ȏ��Ɍ^�Ԃ������Ă���܂��B�ł����낢��Ȍ`������܂��̂Œ��ӂ��ĉ������B

�@�g�����W�X�^�̒��Ԃ�����܂���������܂�����ނœ��삪�S���Ⴂ�܂��̂ŁA���ꂼ��̓������Ȃǂ��m�F���܂��傤�B��ނ��ƂŌ^�Ԃ����܂��Ă��܂���������ނł����Ă��傫����`�S�R�Ⴂ�܂��̂ł��̕ӂ������˂Č��Ă����܂��傤�B

�@�l�Ԃ̌Z��ł��l������悤�ɔ����̂ł���g�����W�X�^�����낢��Ȏ�ނ�����܂��B�ȒP�Ƀg�����W�X�^�A�e�d�s�A�T�C���X�^�A�g���C�A�b�N�A�t�i�s�ȂǕ�������Ȃ����O������܂����A���ꂼ�ꓮ��ɈႢ������܂��̂Œ��ӂ��ĉ������B

�@���ۂɃg�����W�X�^�̒��Ԃ͎v��������ނ�����܂����L�b�g�Ŏg��ꂤ��g�����W�X�^�̒��Ԃ�����Δ�r���Ă݂ĉ������B�R�{���ł��̂ł킩��₷���Ǝv���܂��B�i���ʂ̓g�����W�X�^����ł����A�R�{���ł��g�����W�X�^�̒��ԂƈႤ��������܂��̂ŗǂ���������ǂ�ł݂ĉ������j

�@�ꗗ�\�@��ނ��Ƃœ�����g�p�@���Ⴂ�܂��A���ꂼ��ꗗ�ɂ��Ă݂܂����̂ŎQ�l�ɂ��ĉ������B

| ��ޖ� | �p�@�r | ���@�@�� |

| �V���R�� �@�g�����W�X�^ |

�@�g�����W�X�^�͂�����h�b���ɂȂ��Ă��d�����i�̂ǂ����ɐ���ł��邩���m��Ȃ����炢���܂��Ɏg���Ă��܂��B | �@�g�����W�X�^�͓d����H�A������H�A�����g�A����g���ł��n�j�̗D����̂ł��B���������^���ȂǂŃ��j�A�h�b�A�n�o�A���v�Ȃǂɒu��������Ă���̂�����ł��B |

| �Q���}�j�E�� �@�g�����W�X�^ |

�@�V���R���g�����W�X�^���a������O�͂��̕��i����\�ł����B | �@�����Ȃnj����I�ɂ̓V���R���g�����W�X�^�Ɠ����ł����M�Ɏア�̂ł����Ă����܂����B |

| �e�d�s | �@�e�d�s���g�����W�X�^�Ƃ͈Ⴂ���̓C���s�_���X�������̂œ��͌n�Ȃǂ�p���[�A���v�ȂǂɎg�p����܂��B | �@���̓C���s�_���X�������̂ō��C���s�_���X���̓A���v��^��ǂɓ��������Ă���̂Ńp���[�A���v�Ȃǂɂ��g�p����Ă���B |

| �T�C���X�^ | �@��d���̂n�m�^�n�e�e�Ȃǂœd�����i�ɂ͌��\�g���Ă��܂��B | �@��x�I������Ɠd�����Ȃ����藬�ꑱ����ς�����g�����W�X�^�ł��B |

| �g���C�A�b�N | �@�������R�ɒ����Ȃ炨�܂����̃`���b�g�ς�������i�ł��B | �@�T�C���X�^���t�����ɕ������킳���Ăł������i�ł��B�𗬂̂n�m�^�n�e�e�����A���^�C���ʼnϏo���镔�i�ł��B |

| �t�i�s�E�o�t�s | �@�p���X���M���p�̃g�����W�X�^�ł��B | �@�����Ƃ��p���X�M������̂����ӂł��B |

| �����̂̌^�� | �@�����̂ɂ͓o�^���̌^�Ԃ�����܂� |

�@�g�����W�X�^�̌^�Ԃɂ͌��܂肪����܂��B���̋K�i�͓��{�̂ݗL���ł��u�d�h�`�i�i���{�d�q�@�B�H�Ɖ�j�v�ɓo�^���邱�ƂŌ^�Ԃ��o�^����܂��B�ǂ̂悤�Ɏ�ނ�������Ă��邩���Ă݂܂��傤�B�������̌^�Ԃ̃g�����W�X�^������Ƃ����ꍇ�u�Q�r�b�X�X�X�X�`�|�f�q�v�Ō��Ă݂܂��傤�B

�@�ł��ŋ߂̌^�Ԃʼn��L�̌^�Ԃɏ����Ă��Ȃ���������܂�������͓o�^���Ȃ��Ŋe��Ƃ̓Ǝ��ԍ��Ő����������i������܂��B

�� �Q�r�b�X�X�X�X�`�|�f�q�@�̍ŏ��́u�Q�v�̓g�����W�X�^�̎�ނł�

�@�O�@�E�E�E�@�t�H�g�E�g�����W�X�^�A�t�H�g�E�_�C�I�[�h

�@�P�@�E�E�E�@�e��_�C�I�[�h�A������

�@�Q�@�E�E�E�@�g�����W�X�^�A�e�d�s�i�P�Q�[�g�j�r�b�q�C�t�i�s

�@�R�@�E�E�E�@�e�d�s�i�Q�Q�[�g�j

���@�Q�r�b�X�X�X�X�`�|�f�q�@�̂Q�����ڂ́u�r�v�͂r�������������������������̓������Ŕ����̂̈Ӗ��ŌŒ�ł��B

���@�Q�r�b�X�X�X�X�`�|�f�q�@�̂R�����ڂ́u�b�v�̓g�����W�X�^�ׂ̍��Ȏ�ނł��B

�@�`�@�E�E�E�@�o�m�o�^�C�v�̍����g�����̃g�����W�X�^�@�i�Q�r�`�^�C�v�j

�@�a�@�E�E�E�@�o�m�o�^�C�v�̒���g�����̃g�����W�X�^�@�i�Q�r�a�^�C�v�j

�@�b�@�E�E�E�@�m�o�m�^�C�v�̍����g�����̃g�����W�X�^�@�i�Q�r�b�^�C�v�j

�@�c�@�E�E�E�@�m�o�m�^�C�v�̒���g�����̃g�����W�X�^�@�i�Q�r�c�^�C�v�j

�@�e�@�E�E�E�@�r�b�q�A�o�m�o�Q�[�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�r�e�^�C�v�j

�@�f�@�E�E�E�@�r�b�q�A�m�o�m�Q�[�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�r�f�^�C�v�j

�@�g�@�E�E�E�@�t�i�s�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�r�g�^�C�v�j

�@�i�@�E�E�E�@�e�d�s�A�o�`�����l���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�r�i�^�C�v�j

�@�j�@�E�E�E�@�e�d�s�A�m�`�����l���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�r�j�^�C�v�^�R�r�j�^�C�v�j

�@�l�@�E�E�E�@�r�r�r�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�r�l�^�C�v�j

���@�Q�r�b�X�X�X�X�`�|�f�q�@�̂S�����ڂ���̐����ł���u�X�X�X�X�v�̓g�����W�X�^�̓o�^�ԍ��ł��B

���@�Q�r�b�X�X�X�X�`�|�f�q�@�̂S�����ڈȍ~�̉p���͖��L������n�܂���ǔԍ��ł��B

���@�Q�r�b�X�X�X�X�`�|�f�q�@�̍Ō�̕����͑������i�������j�̃����N�����ł��B

�@�n�@�@�E�E�E�@�@�V�O�`�P�S�O�̂������ł��B

�@�x�@�@�E�E�E�@�P�Q�O�`�Q�S�O�̂������ł��B

�@�f�q�@�E�E�E�@�Q�O�O�`�S�O�O�̂������ł��B

�@�a�k�@�E�E�E�@�R�O�O�`�V�O�O�̂������ł��B

���R�����ڂ̃g�����W�X�^�̋敪�ɂ����@�E�E�E�@�Q�l�����FCQ�o�ŎЂ̃g�����W�X�^�K�i�\���@�u2011/03/03�NjL�v

���u���O�ɂāu2SC�͒���g�ł͂Ȃ��ł����v�ƌ����₢���킹�����܂����̂ŒNjL���܂��B

�@�K�i���̂͂`�Ƃb�͍����g�����ła��D�͒���g�����Ƌ敪���Ă���悤�ł������ۂɂ͋K�i��̋敪�͕s���m�Ȉׂ�

�^�Ԏ��̂̓��[�J�[����������敪�Ō��߂Ă���悤�ł��B���̂��߂QSC�ł�����g�̕��������܂܂�Ă��܂��B

�@���ǂ�����2SC1815���K�i�㒲�ׂ�Ɨp�r�́uLF A�v�ƂȂ��Ă��܂����B�܂�u����g�A�I�[�f�B�I�p�ő����p�v�ƂȂ�܂��B

���ŋ߂̓n�E�X�i���o�[�Ƃ������[�J�[�I���W�i���Ȍ^�Ԃ�����܂��B

�@����͋K�i�ɂ܂��Ȃ����i�ȂǂŎ�ɂQ�f�q�ȏ�̕����^���R�����^�C�v�����̕��ނɓ���܂��B

�@�����łł͒�R�����^�C�v��RN�V���[�Y���悭�������܂��ˁI�i�O�t����R������Ȃ��̂ŕ֗��I�j

| �����̂̊O�` | �@�����̂ɂ͊O�ςɌ��܂肪����܂��B |

�@�g�����W�X�^�W�͂ǂ̃^�C�v�ł�������x���߂�ꂽ�傫���̊O�ς�����܂��B���̌��܂�́u�i���������@�d���������������@�c�����������@�d���������������������@�b�������������v�̓��������Ƃ�i�d�c�d�b�i�W�F�f�b�N�j�Ō��߂��Ă��邻���ł����A���������{�����̋K�i�ɏ������Ă��܂��B

�@�g�����W�X�^�̋K�i�\�i�f�[�^�V�[�g�j�Ȃǂ�����Ƃs�n�|�R�A�s�n�|�X�Q�A�s�n�|�Q�Q�O�Ȃǂ̊O���E���@�Ȃǂ̋K�i������܂��̂ł悭�g�������Q�Ƃ��Ă݂܂��傤�B

�@�ŋ߂͋����^�C�v������u�s�n�|�R�v�^�C�v���u�s�n�|�R�o�v�ֈڍs����Ă��܂��B��\�g�����W�X�^���������~�i������܂��B

�s�n�V���[�Y�͂���ȊO�ɂ��F�X����܂��������ł͑�\�I�Ȍ^�Ԃ�I�����Ă݂܂����B

| �O�`�^�� | �`�� | ���� | ��\�g�����W�X�^�� |

| �s�n�|�X�Q | ���~���`�̏��^�Ȍ`��ň�Ԃ̕W���i�ł��̃^�C�v�͖L�x�ɂ���܂��B | �Q�r�b�P�W�P�T�A�Q�r�b�Q�P�Q�O�A�j�R�O�`�Ȃ� | |

| �s�n�|�X�Q�l�n�c | �s�n�|�X�Q���̂����^�C�v�A�s�n�|�X�Q�^�C�v����p���[������܂��B | �Q�r�b�Q�T�O�O�A�Q�r�b�Q�U�T�T�Ȃ� |

|

| �s�n�|�Q�Q�O |  |

�㕔�ɂR�o�̃r�X����������M�Ɏ��t����܂��B�����M�ɂ���ꍇ������܂��B ���ӁE�E�E�l�W���t�������������ƃ��[���h�Ƃ��� |

�Q�r�c�T�U�O�A�Q�r�c�U�R�R�Ȃ� |

| �s�n�|�R |  |

�n�C�p���[�p�ŕ��M���l���ċ����p�[�P�[�W�łł��Ă��邪�����S�����K�v�Ȃ̂ŊȒP�Ɏ��t�����Ȃ����ߍŋ߂͌����Ă���B��p�̕��M�Ɏ��t���邱�Ƃ�O��ɍ��ꂽ�� ���ӁE�E�E�ԓ_�͗��̃s���z�u�B�i�\�ɂ͂���܂���j |

�Q�r�c�P�P�W�A�Q�r�c�P�W�W�A�Q�m�R�O�T�T�Ȃ� ���ݔ̔����Ă��镨�͏��Ȃ��B |

| �s�n�|�R�o |  |

�n�C�p���[�p�̗p�r�Ɏg�p����A�s�n�|�R�Ɣ�ו��ʂȂ̂ŕ��M�Ɏ��t����̂��e�Ղł��B�P�[�X�ɕ��M���\�ȕ��ʌ^�A�ʂɃt���b�g�Ȍ`�������܂��B |

�c�Q�R�W�U�Ȃǎ�ނ͖L�x |

| ������҂�Â� �@�@�Q�r�a�T�U |

�@���݂͂��������Q���}�j�E���E�g�����W�X�^�ł��B �d�h�`�i�K�i�ł́u�s�a�|�P�`�v�������ł��B |

�Q�r�`�S�U�W�A�Q�r�a�T�S�C�Q�r�a�T�U�C�Q�r�a�P�P�T�Ȃǂ���Q���}�j�E���ł��B | |

| ������҂�Â� �@�@�Q�r�b�R�V�Q |

�@�V���R���E�g�����W�X�^�ł������ݔp�i��ł��B�K�i�ł͖����悤�ł��X�J�[�g�̂悤�ȕ����t���Ă܂��B�܂��r������s�n�|�X�Q�ɕς�����悤�ł��B |

�@�Q�r�b�R�V�O�`�R�V�R�A�Q�r�b�R�W�O�`�A�Q�r�b�V�R�Q�`�V�R�T�A�Q�r�b�P�O�O�O�Ȃ� |

�@�g�����W�X�^�͂R�{���łł��Ă��܂������ꂼ��Ӗ�������܂��̂ŊԈႦ�Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

|

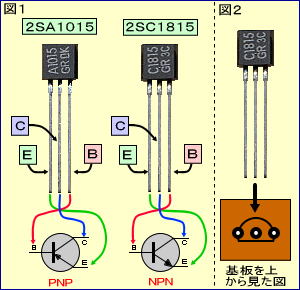

���g�����W�X�^�̂R�{���ɂ��ā� �@�g�����W�X�^�ɂ͒ʏ푫���R�{����܂�����H�}�̂ǂ�ɑΉ����Ă���̂����ׂĂ݂܂��傤�B �L�b�g�ł��悭�g���Ă���u�Q�r�`�P�O�P�T�v�Ɓu�Q�r�b�P�W�P�T�v���ɂ��Ă݂܂��傤�B �@�}�P�ł�����Ƃ���u�`�v�^�C�v���u�b�v�^�C�v������͓����ł��B�i�ŋ߂̃g�����W�X�^�ł��̌`��̏ꍇ�͑����قړ����Ȃ̂Ŋo���Ă����ƕ֗��ł��j �@��H�}�ł̓x�[�X�i�a�j���^�̂悤�Ɏv���܂��������͌������ĉE���ƂȂ�R���N�^�i�b�j�������̐^�ƂȂ�܂��B �@�A����ɕt���鎞�̓V���N�ɍ��킹�ĕt����̂ŊԈႦ�ɂ����ł��傤�B �����Ӂ� �@��H�}�ł͒ʏ�b�^�C�v�̓G�~�b�^�i�d�j�������ł����`�^�C�v�̏ꍇ�G�~�b�^�[���㑤�ɗ���̂Ő}�ʂƔ�r����ƃ`���b�g��₱������������܂��̂Œ��ӂ��ĉ������B ����ɍ����ꍇ�� �@�g�����W�X�^����ɍ����ꍇ�͂��̂܂܂��ƍ����Ȃ��̂ŏ������T�C�h�ɍL���Ă��獷���܂��傤�B�����͐}�Q�̂悤�ɍ��������ɓ����`�ɂȂ�悤�ɂ��܂��傤�B |

| �V���R���E�g�����W�X�^ | �@�����̂̉��l�V���R���E�g�����W�X�^�I |

| ���@�V���R���E�g�����W�X�^�@�� �@�g�����W�X�^�ɂ͂Q��ޗL��u�a�i�s�v�Ɓu�e�d�s�v������ʏ�̃g�����W�X�^�͂a�i�s�������܂��A�g�����W�X�^�̋L���́u�o�m�o�v�i���}�j�Ɓu�m�o�m�v�i�E�}�j�̂Q��ނ���܂��B�悭����ƃG�~�b�^�̖�t�����ɂȂ��Ă��܂��A���̖��̌������d���̗��������������Ă��܂��B |

|

|

| �@�V���R���g�����W�X�^�͌��݂̎�̓g�����W�X�^�ł��B�g�����W�X�^���a���������̓Q���}�j�E���g�����W�X�^�ł�������_�������V���R���ɕς��܂����B�܂��n����̑�n�ɂ̓V���R�����L�x�ɂ���̂����R�̈�ł��傤�B���̕ӂł܂��܂����v���L�ё�\�i�ɂ܂łȂ�܂����B���R�h�b�̃E�G�n�[���V���R���ŏo���Ă��܂��̂Ńg�����W�X�^�Ɏ~�܂炸�L�͈͂ŗ��p����Ă��܂��B | ||

�@�Q���}�j�E�����オ�I���A��v�ŔM�ɋ�������Ȕ��c�t���ł����S�ȃg�����W�X�^���V���R���g�����W�X�^�ł��B�Ƃ����Ă����E������܂��̂ł��܂蒷���Ԃ̔��c�t���͂�߂܂��傤�I

���@�`���b�g�����ꂽ�^�ԁ@��

�@�L�b�g�Ŏg���g�����W�X�^�ŗL���ȕ���̂̕����甭�@���Ă݂܂��傤�B

| �Q���}�j�E������ | �E�Q�r�a�T�U�C�Q�r�a�P�O�O�A�Q�r�a�P�V�T |

| �V���R���������� | �E�Q�r�b�R�V�R�A�Q�r�b�R�V�T�A�Q�r�c�P�W�W |

| �V���R������ | �E�Q�r�b�P�W�P�T�A�Q�r�b�Q�P�Q�O�A�Q�r�b�Q�U�T�T |

| �Q���}�j�E�� | �@�Q���}�j�E���͂��������i�H |

| ���@�Q���}�j�E���E�_�C�I�[�h�@�� �@�g�����W�X�^���a���������͂��̃Q���}�j�E���^���嗬�ł������A������_�C�I�[�h�Ɠ����Ō��݂̓V���R���ֈڍs���܂����B�Q���}�j�E���̓V���R���ƈႢ�n����ł����܂菭�Ȃ��̂ŋM�d�ȋ����ł��B |

|

|

�@�Q���}�j�E���E�g�����W�X�^���a���������͑�ύ����ȕ��i�ł����B�ŏ��͐^��ǂ̕������v�Ƌ����̊W�ň���������������܂����A�����ɂǂ�ǂ�ቿ�i�ɂȂ��Ă����܂�����͂���E�������܂����B�܂�ŏ��̍��͂�͂荂���Ȃ��߃g�����W�X�^�̃P�[�X���̂������ō���Ă��܂��������i��������ɂ�ቿ�i�������ł��Ȃ��Ȃ�v���X�`�b�N�ւƈڍs���ꂽ�̂ł��B

�@�Q���}�j�E���^�C�v�ɂ́A�ǂ����Ă���_������A���ׂ̈ɃV���R���ɕς������������܂��B

���̓Q���}�j�E���͔M�Ɏア�̂ł��B����͌���I�Ȏ�_�ł������̂ł��傤�E�E�E���ۂɂW�O�����炢�ʼn��Ă��܂��܂��B�����I���������甼�c�t���ł������T�d�ɍs��Ȃ��Ɖ��Ă��܂��ƌ������Ƃł��ˁI�@�i����͑�ςł������c���n����ɂ͂P�W�O���ȏ�Ȃ��Ƒʖڂł�����ˁj

�@�M�Ɏア���ߐ͕̂��M�̂��߃��W�I�y���`�ŋ��ݕ��M���Ȃ��甼�c�t���������̂ł����A��p�̕��M�N���b�v�܂ł���܂����B�i���݂������Ă��܂��̂ŏ��S�҂̕��͂ǂ����j

| �e�d�s | �@�e�d�s�͂Ȃ��ɁH |

| ���@�e�d�s�@�� �@�e�d�s�͉p��Łu�e���������@�d�������������@�s�������������������v�Ə������{��ł͓d�����ʃg�����W�X�^�Ƃ����܂��B�E�L�̋L�������Ă��킩��Ƃ���g�����W�X�^�̈��ł͂��邪�Ⴄ�Ƃ��������̂Ō��ĉ������B�܂��g�����W�X�^�Ɠ����悤�ɂe�d�s�����l�ɂo�^�Ƃm�^�̂Q��ނ�����܂����Q�[�g�̖��͓d���̗��������łȂ���ʂ��邽�߂������ł��B |

|

|

�@�e�d�s�̓g�����W�X�^�Ƃقړ����O�`�̎�ނ�����܂��̂Ō^�Ԃ��������茩�Ă����Ȃ��ƊԈႦ�܂��̂Œ��ӂ��ĉ������B�܂����̓ǂݕ����Ⴂ�܂����g�����W�X�^�Ƃe�d�s�Ŕ�r���܂��傤�B�@�i���L�̓g�����W�X�^�@���@�e�d�s�ƂȂ�܂��j

���@�x�[�X�i�a�j�@���@�Q�[�g�i�f�j�A�R���N�^�i�b�j�@���@�h���C���i�c�j�A�G�~�b�^�i�d�j�@���@�\�[�X�i�r�j

�@���ۂɃg�����W�X�^�Ƃ͉����Ⴄ���ƌ����ƃg�����W�X�^�̓x�[�X�d������͂��邱�Ƃő������܂����e�d�s�̓Q�[�g�d���ɂ�葝������ƌ����Ⴂ������܂��B�܂�g�����W�X�^�͓��̓C���s�_���X���Ⴂ���ߓd���^�łe�d�s�͓��̓C���s�_���X����r�I�����̂œd���^�Ƃ����܂��B

�@�g�����W�X�^�̓_�C�I�[�h���Q�ŏo���Ă���i�m�o�m���m�o�{�o�m�C�o�m�o���o�m�{�m�o�j�ł����e�d�s�͂o�m�����ō\������Ă��܂��B�ł��̂Ńh���C���ƃ\�[�X�����ł����삵�܂��B

�@�e�d�s�̌Z��łl�n�r�|�e�d�s�Ƃ����̂�����p��Łu�l���������@�n���������@�r�������������������������@�e�d�s�v�ƂȂ�܂��B���{��Ő�������ƍ\���������i�l���������j�|�_���疌�i�n���������j�̔����̂Ƃ������Ƃł����A�܂�Q�[�g�������Ɣ����̂̊ԂɎ_���疌�̐≏�̂����܂��Ă�����̂ł��B��������Ƃ悯������Ȃ��Ȃ�܂��ˁI

| ���@�l�n�r�|�e�d�s�̓n�C�E�C���s�_���X�@�� �@�e�d�s���̂����̓C���s�_���X�͍����i�P�O8�`�P�O12���j�̂ł����A����ɃC���s�_���X�����������i�P�O12�`�P�O14���j���̂��l�n�r�|�e�d�s�ƂȂ�܂��B���̃C���s�_���X�̍�������_�ɂ��Ȃ�A�܂���̓C���s�_���X�������������̂Ń`���b�g�����Ód�C�ł����Ă��܂��܂��B |

|

|

| �@���W�b�N�h�b�ɂ��b�|�l�n�r������܂����e�d�s�ɂ��l�n�r������܂��B�܂����ۂɂ́A���ꂪ���ő��̕����o�����̂����m��܂���ˁB�l�n�r�|�e�d�s�͂e�d�s�������ƃC���s�[�_���X���������i�ł��B �@�ł����ɂ���̂��낤�ŋ߂ł̓I����R������������������������̂œd�q�X�C�b�`�̕ς��Ɏg��ꂽ�肵�Ă��܂��B |

||

| �T�C���X�^ | �@�T�C���X�^�͂Ȃ��ɁH |

| ���@�T�C���X�^�̓X�C�b�`�H�@�� �@����ł̓T�C���X�^�͋L���ł͉E�L�̂悤�ɏ����܂����悭����ƃ_�C�I�[�h�Ƀq�Q���������悤�ȋL���ł��ˁB���ۂɓd�q�X�C�b�`�ł����g�̉��ł����\�g���Ă���悤�ł��B�T�C���X�^�̍\���́u�o�m�o�m�v�Ƃ����\���ōŏ�����R�Ԗڂ́u�o�n�ɃQ�[�g���t���Ă��܂��B |

�@���X�́u�r�b�q�v�Ɓu�T�C���X�^�v�ƂQ��ނ̖��O������܂��������݂͓��ꂷ�邽�߂h�d�b�̋K�i�ɂ��u�T�C���X�^�v�ƂȂ�܂����B�u�r�b�q�v�͂f�d�Ђ����u�r�������������b�������������������q�����������������i�V���R�����䐮���f�q�j�v�̓��������u�r�b�q�v�Ɩ��t������u�T�C���X�^�v�͂q�b�`�Ђ���T�C���g�����Ƃ������d�ǂɓ��삪���Ă��āA����Ƀg�����W�X�^�̖��O���h�b�L���O���T�C���X�^�ƂȂ����悤�ł��B

���@�T�C���X�^�̓X�C�b�`�H�@��

�@���{��Łu�V���R�����䐮���f�q�v�ł����`���b�g����Â炢�̂Ń`���b�g���������āu����[�q�t���̃V���R���E�_�C�I�[�h�v�ƂȂ�n�m�^�n�e�e�̃R���g���[���ł���_�C�I�[�h�Ǝv���ĉ������B�ƌ������Ƃł�����������₷�������ƃg�����W�X�^�̓x�[�X�d���ɉ����đ������܂����T�C���X�^�͑����łȂ��n�m�^�n�e�e�̂ǂ��炩�ŃR���g���[������_�C�I�[�h�ł��B�n�m�^�n�e�e�̂��ߑ��������Ȃ����^�ő�d���ȕ��i�ƂȂ�܂��B�����[�Ƃ������i������܂����A����͕��i�͋쓮�n�Ɛړ_�����邽�ߎ������Z���Ƃ�����_������܂����T�C���X�^�͔����̂ł��̂ōő��i�������������ł���������p�B���܂�m���Ă��܂��Ɠd�ł̎g�p�p�r�͑����悤�ł��B

�@�T�C���X�^�̓_�C�I�[�h�^�̃X�C�b�`�ł��̂ŕЕ����ɂ̂ݗ����^�C�v�ł��A���̂��ߌ𗬂ɂ͓K���Ă��܂���B���̕��i�̓L�b�g�ł̎g�p�͏��Ȃ��悤�ł��B

���@�T�C���X�^�̓X�C�b�`�H�@��

�@���{��Łu�V���R�����䐮���f�q�v�ł����`���b�g����Â炢�̂Ń`���b�g���������āu����[�q�t���̃V���R���E�_�C�I�[�h�v�ƂȂ�n�m�^�n�e�e�̃R���g���[���ł���_�C�I�[�h�Ǝv���ĉ������B�ƌ������Ƃł�����������₷�������ƃg�����W�X�^�̓x�[�X�d���ɉ����đ������܂����T�C���X�^�͑����łȂ��n�m�^�n�e�e�̂ǂ��炩�ŃR���g���[������_�C�I�[�h�ł��B�n�m�^�n�e�e�̂��ߑ��������Ȃ����^�ő�d���ȕ��i�ƂȂ�܂��B�����[�Ƃ������i������܂����A����͕��i�͋쓮�n�Ɛړ_�����邽�ߎ������Z���Ƃ�����_������܂����T�C���X�^�͔����̂ł��̂ōő��i�������������ł���������p�B���܂�m���Ă��܂��Ɠd�ł̎g�p�p�r�͑����悤�ł��B

�@�T�C���X�^�̓_�C�I�[�h�^�̃X�C�b�`�ł��̂ŕЕ����ɂ̂ݗ����^�C�v�ł��A���̂��ߌ𗬂ɂ͓K���Ă��܂���B���̕��i�̓L�b�g�ł̎g�p�͏��Ȃ��悤�ł��B

���@�T�C���X�^�̓���@��

�@�T�C���X�^�͂ǂ̂悤�ȓ��������邩���ׂĂ݂܂��傤�B

| �@�}�̂悤�ȉ�H��g�ꍇ�ɓd�������Ă����삵�܂��Q�[�g�̃v�b�V���{�^���������ƈꎞ�I�ɓd��������`�|�j�Ԃɓd��������k�d�c���_�����܂��B���̏�ԂŃv�b�V���{�^��������Ă��k�d�c�Ƃ��Ă݂܂��͕t�����܂܂ł��B�u�ց`�v�ǂ����ĂȂ́A����̓T�C���X�^�̓����ň�x�d��������o���Ƃ����~�܂�܂���B���̂k�d�c�������������ꍇ�͓d����邵������܂���B �@���_���炷��Ɠd�������邾���ł͂n�m�ɂȂ炸�A�ꎞ�I�ɃQ�[�g�ɓd���������Ƃn�m�ɂȂ�Q�[�g�ɓd��������Ȃ����Ă��n�e�e�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�A���n�e�e�ɂ���ɂ͂`�|�j�ɗ���Ă���d�����Ւf���Ȃ�����~�܂�܂���B |

|

�@���{��Ő������Ă��킩��ɂ����̂ŃT�C���X�^��͌^�I�ɐ������܂��傤�B

| �P | �����F | ����̓��C���̕قŏ������ɂ����J���Ȃ���I �ł��T�u�ق��x���_�ɂȂ��ĊȒP�ɂ͊J���Ȃ������݂��� |

| 2 | ���F | ����̓T�u�قŃ��C���̕ق̎x���_�łɂȂ��āA��������̎��ɂ��̎x���_���O���� �T�u�ق�G�i�Q�[�g�j�ɓd����������Ɓu�U�����v�̂悤�ɗ��ꃁ�C���ق̎x���_���O��܂��B |

| 3 | �Ԑ� | �\���ł��Ȃ������̂Ő��̂悤�ɂȂ��Ă��܂�������̓T�u�ق������߂��o�l�ł���I �T�u�ق̓��C���ق��쓮�����G�i�Q�[�g�j�̓d�����Ȃ��Ȃ��Ă�A��G�̗���Ŗ߂�܂���B�i������ςȂ��ł��j A��K�̗��ꂪ�~�܂�G�i�Q�[�g�j�ɓd�����Ȃ��Ȃ�ƃo�l�̍�p�ŃT�u�ق����ɖ߂胁�C���ق��O��Ȃ��Ȃ�܂��B |

| �T�C���X�^�ɏ������œd�����������ꍇ | �T�C���X�^�ɋt�����œd�����������ꍇ | �T�C���X�^�ɏ������œd�����������ꍇ �{ �Q�[�g�ɂ��d�����������ꍇ |

|

|

|

| �@�������ɓd�����������Ă��Ă����C���فi�����F�j���T�u�فi���F�j�Ɏז�����ĊJ���Ȃ��̂œ��삹����̗���͂����~�߂��Ă��܂� | �@���R�_�C�I�[�h�̓��������Ă��܂��̂Ń��C���فi�����F�j���t�����ɂ͊J���Ȃ��悤�X�g�b�p�[���t���Ă��܂��̂Ő�̗���͂����~�߂��Ă��܂��B | �@������G�i�Q�[�g�j�ɓd����������ƃT�u�فi���F�j�������ꃍ�b�N���������ꃁ�C���فi�����F�j���J����̗���͈�C�ɗ���܂��B �@��������ꂽ������~�܂�܂���A�~�߂�ɂ͂`�|�j�Ԃ̗�����Ւf����Ǝ~�܂�܂��B |

�@�T�C���X�^�̒��Ԃɂ͎��̕�������܂��B���܂蕷������Ȃ��̂ŎQ�l�ɂǂ����I

| ���@�O | �\���A�����̐��� |

| �T�C���X�^ | �u�o�m�o�m�v�\���ōŏ�����R�Ԗڂ́u�o�v�ɃQ�[�g���t������ |

| �g���C�A�b�N | �u�m�o�m�o�m��̂T�w�\���ōŏ�����Ō�́u�m�v����ɕ�����Е����Q�[�g�ƂȂ� |

| �r�b�r | �u�o�m�o�m�v�\���ōŏ�����R�Ԗڂ́u�o�v�ɃQ�[�g�P���t���Q�Ԗڂ́u�m�v�ɃQ�[�g�Q���t���S�{�� |

| �@�T�C���X�^��g���C�A�b�N�̃g���K�[�������邱�Ƃ���̑f�q������܂����A���ꂪ�g���K�[�f�q�ƌ����܂��B�ꗗ�ɂ��Ă݂܂����B�������ŋ߂͂ǂ���������~���ڗ������܂茩�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B | |

| �o�t�s | �u�o�m�o�m�v�\���ōŏ�����Q�Ԗڂ́u�m�n�ɃQ�[�g���t������ �i�P�����A�R�[�q�^�C�v�j |

| �t�i�s | �u�o�m�o�m�v�\���ōŏ�����Q�Ԗڂ́u�m�n�ɃQ�[�g���t������ �i�P�����A�R�[�q�^�C�v�j |

| �V���b�N���[�E�_�C�I�[�h | �u�o�m�o�m�v�\���łɃQ�[�g���Ȃ������łQ�{���A�ǂ����ŕ��������Ƃ̂��閼�O�ł��ˁB �i�P�����A�Q�[�q�^�C�v�j |

| �r�r�r | �T�C�_�b�N�ƌĂсu�m�o�m�o�m�v�̂T�w�\���ŃQ�[�g�������Q�{���̕� �i�o�����A�R�[�q�^�C�v�j |

| �_�C�A�b�N | �c������>�ƌĂсu�m�o�m�v�̃g�����W�X�^�̃x�[�X���Ȃ��\���łQ�{���ł� �i�P�����A�Q�[�q�^�C�v�j |

| �g���C�A�b�N | �@�g���C�A�b�N�͂Ȃ��ɁH |

| ���@�g���C�A�b�N�@�� �@�g���C�A�b�N�͉E�L�̋L��������ƃT�C���X�^�����E�t�ɂQ�t���Ă��ăQ�[�g���P�{�ɂȂ��������ł��ˁB���̂��Ƃ���T�C���X�^�̌Z��ƂȂ�܂��ˁB�g���C�A�b�N�i�s�q�h�`�b�j�͉p��Łu�s�����������@�`�b�@�r�����������v�i�h�d�b�F��j�ƌĂѕ������������u�s�����`�b�v�ƂȂ����悤�ł����{��ɂ���Ɓu�R�[�q�𗬃X�C�b�`�v�ƂȂ�A���{��ł��킩��܂����𗬗p�X�C�b�`�ł���f�q�ł��B�܂��h�d�b�F��̖��O���g���C�A�b�N�̕����L���ɂȂ茻�݂̓g���C�A�b�N����ʓI���̂ɂȂ��������ł��B |

�@��{�I�ɃT�C���X�^�͓���I�ɂ͓����ł��B�������T�C���X�^�ƈႢ�o�����Ƀ_�C�I�[�h���t���Ă��܂��̂Ō𗬐�p�̃T�C���X�^�ƂȂ�܂��B������̕��������[�Ǝ����������o���܂����ȁB���̂��Ƃɂ��T�C���X�^�����d�����i�ɍL���g�p����Ă��܂��B�܂��L�b�g�ł͓d���Ȃǂ̒����p�̃L�b�g�Ƀ_�C�A�b�N�Ƌ��Ɏg�p����Ă��܂��B

| �_�C�A�b�N | �@�_�C�A�b�N�͂Ȃ��ɁH |

| ���@�_�C�A�b�N�@�� �@���̃_�C�A�b�N�͉E�L�̋L��������ƃg���C�A�b�N�ɃQ�[�g�������Ȃ��������ł������A����ʼn����o����̂ł��傤���H �g���K�E�_�C�I�[�h�Ƃ��Ă�u�c�������i�_�C�A�b�N�j�v�́u�c���������v�{�u�`�b�i�𗬁j�v�̂Q�����������������ł��B |

�@�T�C���X�^��g���C�A�b�N�̓g���K�M����������쓮���܂���B�g���C�A�b�N�̏ꍇ�𗬂̓d�����n�m�^�n�e�e���܂��̂ŁA�ǂ����Ȃ�𗬂̂O�u�̎��ɓ��������Ăn�m�^�n�e�e���邱�Ƃɂ��m�C�Y�����Ȃ��n�m�^�n�e�e���\�ł��B���̂��Ƃ��u�[���N���X�v�ƌĂт܂��B

�@�_�C�A�b�N�͂��̂O�u�����o����̂ɕ֗��Œ�R�ƃR���f���T�Ŏ��ԂɃY�����g���K�Ƃ��ăg���C�A�b�N�ɑ��蒲�����邱�Ƃ��ł��܂��B����𗘗p���ă����v�̒��������Ă��܂��B�g���C�A�b�N�ł������܂������L�b�g�ł͓d���Ȃǂ̒����p�̃L�b�g�Ƀg���C�A�b�N�Ƌ��Ɏg�p����Ă��܂��B

| �t�i�s�E�o�t�s | �@�t�i�s�Ƃo�t�s�̓p���X���M�����ӁI�I |

| ���@�t�i�s�@�� �@�t�i�s�͋L���ʼnE�L�̂悤�ɕ\������A�p��ł́u�t�����|�i���������������@�s�������������������v�Ə������{��ł͒P�ڑ��g�����W�X�^�ƌĂт܂��B ������ŋ߂͂��܂蕷����Ȃ��Ȃ�܂��������U������ꍇ�ȒP�ȕ��i�Ő���ł���̂ŁA�͓̂d�q�H��ł悭�g���Ă��܂����B�L��������ƃG�~�b�^�ƃx�[�X�ƂȂ��Ă��܂����g�����W�X�^�̒[�q�Ƃ͑S���Ӗ����Ⴂ�܂��B |

|

| ���@�o�t�s�@�� �@���̑��ɂo�t�s�Ƃ����T�C���X�^�̒��Ԃ�����܂�������́u�o�����������������������@�t�����|�i�������������@�s�������������������v�̗��ł��B������O�t����R�̑I�ѕ��Ŏ��R�Ƀv���O�����o���邱�Ƃł��̖��O���t�����悤�ł��B |

|

�@�t�i�s�Ƃo�t�s�͓����@�\�̔��U��ł��B���H�͕ς��Ȃ���Ȃ�܂��Ƃ��ɔ��U�킪���镔�i�ł��B���������ݓ��������ȕ��i�ɂȂ����܂��B���̂��߃L�b�g�Ŏg����m���͖����ł��傤�B

| �g�����W�X�^�̗��j | �@�g�����W�X�^�̗��j |

�@�g�����W�X�^�́A�P�X�S�W�N�i���a�Q�R�N�j�ɃA�����J�ɂ���x���d�b�������̂v�D�V���b�N���[�C�i�D�o�[�f�B�[���C�v�D�u���b�e���̂R�l�̕����w�҂��������܂����B������E��ς��锭���ł����̂ŁA���̂R�l�̓m�[�x���܂���܂��܂����B���Ƃ��ƃV���b�N���[���^��ǂ̑���ɂȂ镨��T�����ƌ������g��������p�̂��镨����낤�Ǝv���܂������ȒP�ɐ����͂��Ȃ������悤�ł��B�����Ƀo�[�f�B�[���ƃu���b�e���������Q�{�̐j�ɓd���������Ē��ׂĂ�ƃx�[�X�̓d���̕ω��łQ�{�̐j�ɂ��d�����ω����邱�Ƃ����������ł��B

�@����ł���Ɣ����̂ł���g�����W�X�^���a�����܂����B�̂͐^��ǁi�O�Ɋǁj���g�����W�X�^�Ǝ��Ă��܂����A�^��ǂ̓q�[�^�[�����邽�ߔM���āA�d�C�H�����ő��u�S�̂��傪����ɂȂ���_������܂������A���̃g�����W�X�^�̒a���Ŕ���I�ɒ����A���^�����i�݂܂����B�������ŏ��̓Q���}�j�E���ɐj���ڐG������_�ڐG�^�g�����W�X�^�ŏՌ��Ɏキ�A�܂��M�ɂ����Ȃ�ア���ߎ�_����ł������A���̌�V���b�N���[�����̎�_�����P���Đڍ��^�g�����W�X�^���a�����������ł��B

�@�g�����W�X�^�͕��ʂR�{���Ńx�[�X�i�a�j�A�R���N�^�i�b�j�A�G�~�b�^�i�d�j�̂R�{���łĂ��܂��B���Ƃ��ƃg�����W�X�^�̐��݂̐e�ł���R�l���Q���}�j�E����y��i�x�[�X�j�ɂ��Ă��̏�ɂQ�{�̐j�𗧂Ď������Ă������߁A���̗R���œy��ł��镔�����x�[�X�Ɩ��t�����c��̐j���u�W�߂�v�ƌ����Ӗ��ŃR���N�^�ƂȂ�A��������́u�����v�ƌ����Ӗ��ŃG�~�b�^�Ɩ��t����ꂽ�悤�ł��B

�@�g�����W�X�^�͂R�{���ł����^�ԂȂǂő��̈ʒu��`�S�R�Ⴂ�܂��B�W���I�ȕ��Ƃ��Ă͍��F�̃v���X�`�b�N�E���[���h���Ŕ��~���`�ŕ���ȕ����Ɍ^�Ԃ������Ă���܂��B�ڂ����́u�����̂̌^�ԁv�����ĂˁI

| �����͉̂� | �@�����̂��ĉ����낤�H |

�@�悭�����̂Ǝ��ɂ��܂�����̂Ȃ�ł��傤�B�����̂̒��Ԃ̓_�C�I�[�h�A�g�����W�X�^�A�h�b�ƕ����L�����\�g�߂ł��g���Ă��܂����L�b�g�ł��K���܂܂�Ă��܂��B

�@�����͉̂p��Łu���������������������������i�Z�~�R���_�N�^�j�v�ƌ����܂��A��Ɩ��ł��ǂ������܂��ˁB�d�C��ǂ��ʂ����͓̂��̂ƌ��������œ������g�߂ȕ��ł����t�ɓd�C�̒ʂ��Ȃ����̂͐≏�̂ƌ����r�j�[���Ȃǂ̃v���X�`�b�N���g�߂ł��B�ƌ������Ƃ͂��̊Ԃ̂��̂������̂ƂȂ�܂��������̂ƌ����ƒ�R�ł��ǂ��悤�ł�����R�͔����̂ɂȂ�܂���B

�@���͔����̂͌��q�ԍ�������݃V���R���E�Q���}�j�E���̂��Ƃ��w���悤�ł��B���ۂɃg�����W�X�^�̓e�X�^�[�Œ�R���m�F���邱�Ƃ��o���܂��̂Œ�R�Ɠ����ł����g�����W�X�^�ɓd����������Ƙb���ς���Ă��܂��B�x�[�X�ɓd���������Ȃ��ƃR���N�^�E�G�~�b�^�ɂ͓d�������ꂸ�u�n�e�e�v�̏�ԂŁA�x�[�X�ɓd����������ƁA�Ȃ�ƃR���N�^�E�G�~�b�^�Ԃɓd��������o���Ɩʔ������������̂������̂ł��B

�@�_�C�I�[�h���o�^�Ƃm�^�����킹�Ăł��Ă��܂��B�������g�����W�X�^���u�o�E�m�E�o�v�Ɓu�m�E�o�E�m�v�̂Q�ʂ�̍��킹���ŏo���Ă��܂����A���̂o�^�Ƃm�^�͂ǂ̂悤�ɂ��ďo���Ă���̂ł��傤���H

�@���͍ŏ��͓����V���R���ō��܂��A���̃V���R���͌��q�L�����u�r���i�V���R���j�v�ƕ\�����܂����A���̃V���R�����X�X�D�X�X�X�X�X�X�X�X���i�e���E�i�C���ƌ�����j�̑f���炵�����x�Ő������܂��B���ꂪ�^�������̂ƌ��������������ȃV���R���ł��A�Ƃ��Ă��̂͂��̏��x�̐������o���Ȃ������悤�ł����E�E�E

���̐^�������̂͂܂��o�^�ɂ��m�^�ɂ��Ȃ��Ă��܂��A�ǂ̂悤�ɂ��Ăm�Ƃo�ɂȂ�̂ł��傤�B�����ł��������������x�̃V���R���i�^�������́j����肻��ɂ킴�ƕs���������邱�Ƃłł��܂��B

�@���o�^�V���R���́A���V���R���Ƀz�E�f�iB)��C���W�����iIn)����ʂ���邱�Ƃłł���B

�@���m�^�V���R���́A���V���R���Ƀq�f�iAs)����ʓ���邱�Ƃłł���B

���@���q���x���̂��b

�@�V���R���i���q�L���r���j�͓d�q�̎肪�S�{�L��ʏ�d�q�̎肪�W�{�ň��肵�܂��B�܂菃�x�̍����V���R���͂��݂��̎���Q�{�Â��p���Ď�������Đ����`�̈��肵�������i���L�����ƌ����܂��j�ɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A�����ɂ������ʂ��z�E�f�i�a�j��������Ƃ�����ςȎ��ɂȂ�܂��B�z�E�f�͎肪�R�{�ł��̂ŃV���R���̂S�{���猩��ƂP�{����܂���B�����ǂ����܂��傤�E�E�E�����ł��A���̂P�{����Ȃ��肪���R�ɓ����d�q�̍E�i���E�ƌ����j���ł���(positive)�ł���o�^���a�����܂��B

�@�m�^�͏�L�̋t�ō��x�̓q�f�i�`���j����ʉ����܂����A�q�f�̎�͂T�{����܂��̂ō��x�͂P�{�肪�]��܂��A�ƌ������Ƃ͓d�q���P���܂肱��܂����R�Ɉړ��ł��܂��̂ŕ�(negative)�̓d�ׂ����d�q�ƂȂ�m�^���a�����܂��B

�@�����Ƃ킩��Ȃ������m��܂��A����Ȋ����ƌ������ƂŎQ�l�ɂȂ�Ǝv���܂����B

| �^��ǂƃg�����W�X�^ | �@�^��ǁ@�����@�g�����W�X�^�@�ǂ��������� |

�@�^��ǂƃg�����W�X�^�ł͈����̍��Ńg�����W�X�^���V�����Ƃ荡�ł͐^��ǎ��̂�����̂����������炢�ɂȂ�܂����B�g�����W�X�^�͐^��ǂ̌��_�����P�������d�́A���^�����i���݂ł͂h�b�ɕς���Ă��Ă��܂��A�������L�b�g���̂��ǂ�ǂ�h�b���g�������ɕς����荡�x�̓g�����W�X�^����Ȃ���Ԃł��B�₵���ł��ˁI

�@�������݁A�^��ǂ̉��l�ς��ς�肢�܂��ɐ������Ă����Ƃ����邭�炢�^��ǂ̎��v�������ł͂��邪�����Ă��܂����B�ł���ʓI�Ȑ^��ǂ����ł������ꂾ���ł���������Ƃł��B���݃L�b�g�ł��^��ǃA���v�Ȃǂ����肱�Ƃ��o���܂������̂�����͂�����Ă݂ĉ������B

�����Ӂ@�@���̔�r�́A���Ȃ�傴���ςŊ��o�I�ȕ���������܂����C�ɂ��Ȃ��ʼn������B

| ��r���� | �^��� | �g�����W�X�^ | ||

| �q�[�^ | �K�v | �q�[�^�d�����K�v | �s�v | ���R�q�[�^�d���͂���Ȃ� |

| �{�̂̍ގ� | �K���X | ���R���₷���A������������������ | ���[���h | ���R���Ƃ������炢�ł͉��Ȃ��A�̂͋����������� |

| ���M | �L�� | �q�[�^�����邽�ߔ��M���� | �L�� | �q�[�^���Ȃ������o������M�ƂȂ� |

| ����d�� | �� | ����d�͂ȑ啔�����M�A�e���r�łR�O�O�v | �� | �����������Ă��o��M�ʂ͏��Ȃ��A�e���r�łU�O�v |

| �d�� | �� | �q�[�^�d���̑��ɍ����d�����K�v | �� | �P�D�T�u�`�Q�S�u�ʂ̒�d���ʼn\�i���d�����j |

| �O�� | �傫�� | ���Ȃ�傫�������K�v | ������ | ���Ȃ菬�^���Ōy�ʂ��\ |

| ���� | �Z�� | �q�[�^�����̂ǂŎ��������� | ���� | �����Ȑv�łȂ����蔼�i�v�I |

| �n���� | �L�� | �d�����b�v���i�����̂��߈��艻����ρj��q�[�^�Ȃǂ̌����Ńn�������ł� | ���� | ���Ȃ薳���ɋ߂��A�������d����H�Ȃǂŕς��B�i�d�����Ⴂ�̂ň��艻�d�����ȒP�j |

| ���F | �\�t�g | ��͂�^��ǃA���v�̕����\�t�g�ŏ_�炩�������A�����ڂ��g�������ł��B | �n�[�h | �A���v�ł͉��̍Č����ł͗ǂ����^��ǂƂ͈Ⴄ�A�e�d�s�A���v�͐^��ǂɋ߂������ł��B |

�@�@�g�����W�X�^�ɂ̓j�b�N�l�[��������܂��̂͐^��ǂ��u���v�ƌ����g�����W�X�^�́u�v�ƌ����܂��B�����炭�����i�V���R���j���n����̊�̒��ɂ�������܂܂�Ă���A���̂悤�ɌĂꂽ�̂ł��傤���B

�@���W�I�Ő^��ǂ̏ꍇ�u�T���X�[�p�[���W�I�v�ƌ����Ă��܂������A����͂T�{�̐^��ǂ��g���Ă���ƌ������Ƃł��B�܂��g�����W�X�^�̏ꍇ�́u�T�X�[�p�[���W�I�v�ƌ����T�̃g�����W�X�^���g���Ă���ƌ����Ӗ��ł��B���̂T���Ƃ��T�������Ȃ�Γ�����@�\���ǂ��Ȃ�C���[�W������J�^���O�ɂ����̏�����Ă���܂����B�܂��^��ǂ���g�����W�X�^�̕ς��ڂł́A�g�����W�X�^�������i�ł��邩�̂悤�Ƀg�����W�X�^�ŏo���Ă��邱�Ƃ��������邽�ߖ{�̂Ɂu�r���������@�r���������v�Ə������������Ă��܂����B

�@�����������b�ł��B�ł����݂��c�n�r�^�u�@�ł́u�b�������������v���u�o�������������S�v��玗���悤�Ȗ���܂������Ă��܂��ˁA���ɂȂ��Ă������ł��傤���ˁI

�@

| ���� | �@���� |